No era mi primer viaje a un hospital, pero el vertedero de verborrea cerebral era nuevo. Esta vez me había resistido demasiado tiempo a recibir tratamiento y mi capacidad para mantener la compostura en el exterior le dio paso a esto. Claro está que el hecho de que tuviera glosolalia fue alarmante para quienes me rodeaban y, hasta donde me acuerdo, aceleró mi proceso de admisión al hospital. Sin embargo, nunca nadie me preguntó sobre el contenido de mis divagaciones. Tal vez era irrelevante, pero quizás era una señal de un problema creciente: el tonelaje de falacias que las redes sociales bombean en nuestras mentes a diario y el ruido físico que pueden crear.

Facebook lanzó su función de canal de noticias en septiembre de 2006, cinco meses después de mi diagnóstico de trastorno bipolar de tipo I —y mi primera hospitalización— y dos años antes de esta explosión de aparente jerigonza. Estos periodos de tiempo son notables porque mi cerebro todavía se estaba acostumbrando a su nueva realidad. Esta nueva realidad implicaba tomar dosis diarias de fuertes medicamentos recetados, sortear mi paisaje social con sensibilidades que acababan de volverse delicadas y consumir cientos de actualizaciones de mis amigos. Aunque no creo que el uso de mis redes sociales haya causado mi enfermedad, el ruido intenso que creó el canal de noticias de Facebook tuvo un impacto evidente en mi episodio de 2008.

Entiendo mi trastorno bipolar no como algo que crea, sino que revela y me despelleja hasta que no soy nada más que una actividad subconsciente. En ese momento de 2008, reveló, entre otras cosas, una tendencia a la adicción. El potencial adictivo de las redes sociales está bien documentado y lo he sentido profundamente. Mi proclividad a la adicción —manifestada, entre otras cosas, en la nicotina y el amor— me deja particularmente susceptible al atractivo de deslizar con el dedo, presionar dos veces y comprometerme al recuerdo subliminal de todos los detalles que consumo. Aunque ahora hago un esfuerzo para no dejar que me consuman la red ni mi presencia en línea, mantener un uso casual no acalla el ruido y, cuando es tan fuerte que lo escucha mi inconsciente, mi cerebro se queda enredado de manera irreversible en patrones de pensamiento inadecuados que me ponen en riesgo de ascender a la locura.

El caos cerebral no es un padecimiento médico, pero creo que es una amenaza por sí solo: un precursor y una señal de advertencia. De hecho, aunque apenas está surgiendo la investigación en esta área, un artículo de 2011 registró tres casos de individuos que, sin ningún historial conocido de algún trastorno psiquiátrico significativo, se presentaron para un tratamiento psiquiátrico a causa de síntomas psicóticos que aparecieron mientras estaban inmersos en una comunicación mediada a través de una computadora, como las funciones de redes sociales y chats. Este tipo de comunicación llevó al surgimiento de “una relación ‘hiperpersonal’ con un extraño, una desconfianza de las intenciones y la identidad de la otra parte, límites autoimpuestos imprecisos, malinterpretación de la información y exposición personal indeseable en el ciberespacio”, mencionó el artículo. Un estudio de mucho mayor envergadura vinculó el uso adictivo de las redes sociales con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno obsesivo-compulsivo y la ansiedad. Un estudio de 2018 mostró que el uso de redes sociales predice cambios nocivos en el ánimo de las personas con y sin psicosis. La sensibilidad al uso de las redes sociales puede ser severa en personas como yo, pero tiene el potencial de afectar a una gran variedad de personas de todas formas.

Una investigación extensa de 2020 reveló que la evidencia de distintos tipos de estudios involucra el uso de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en “el aumento de malestar psíquico, comportamiento autolesivo y tendencia a suicidios entre los jóvenes”. La revisión proponía varios enfoques, entre ellos uno de reducción de daños, y describía estrategias como una disminución del tiempo frente a la pantalla, buena higiene del sueño (como no ver pantallas una o dos horas antes de irte a la cama) y comunicación sin emitir juicios en entornos terapéuticos y en el hogar. He vivido en estos espacios el tiempo necesario como para saber que las estrategias bien intencionadas de reducción de daño pueden ser insuficientes. Estas no resuelven por completo las dosis diarias o por hora de contenido inyectado directamente en el subconsciente o la naturaleza performativa de publicar. Ningún desencadenante ha sido una presencia más constante en mi trastorno bipolar que el uso común de las redes sociales.

No obstante, muchos estadounidenses dependen de las redes sociales para encontrar comunidad y sentido, y una desconexión total podría no ser sostenible. Sin duda no lo es para mí. Mi hartazgo, o mi temor, del ruido en mi cerebro no evita que participe en los mecanismos que contribuyen a ese ruido. ¿Cómo abordar estos efectos negativos por medio de remedios terapéuticos?

Ningún método de reducción de daños nos prepara mentalmente a ninguno de nosotros para innovaciones que le darán forma a nuestras vidas diarias y a nuestras mentes. Esas cosas siguen ocurriendo y nuestro consentimiento es tácito como mucho. Las empresas tecnológicas ya no pueden alegar ignorancia. Ahora, abordar de manera inadecuada el hecho de que sus servicios enferman a la gente puede ser una decisión comercial. Según “Los archivos de Facebook”, una investigación que publicó el Wall Street Journal el año pasado, un sondeo interno en Facebook demostró que Instagram era perjudicial para la salud mental de las adolescentes. En el mismo mes, Facebook, que desde entonces se ha renombrado como Meta, anunció una inversión de 50 millones de dólares durante dos años en sociedades de investigación para construir de manera responsable su nueva iniciativa: el metaverso. Una porción de estos 50 millones de dólares financia una investigación sobre conocimiento y bienestar digital. Deduzco que esta cantidad debería ser impresionante, pero es un porcentaje minúsculo de los 10.000 millones de dólares al año que al menos se invierten en el metaverso.

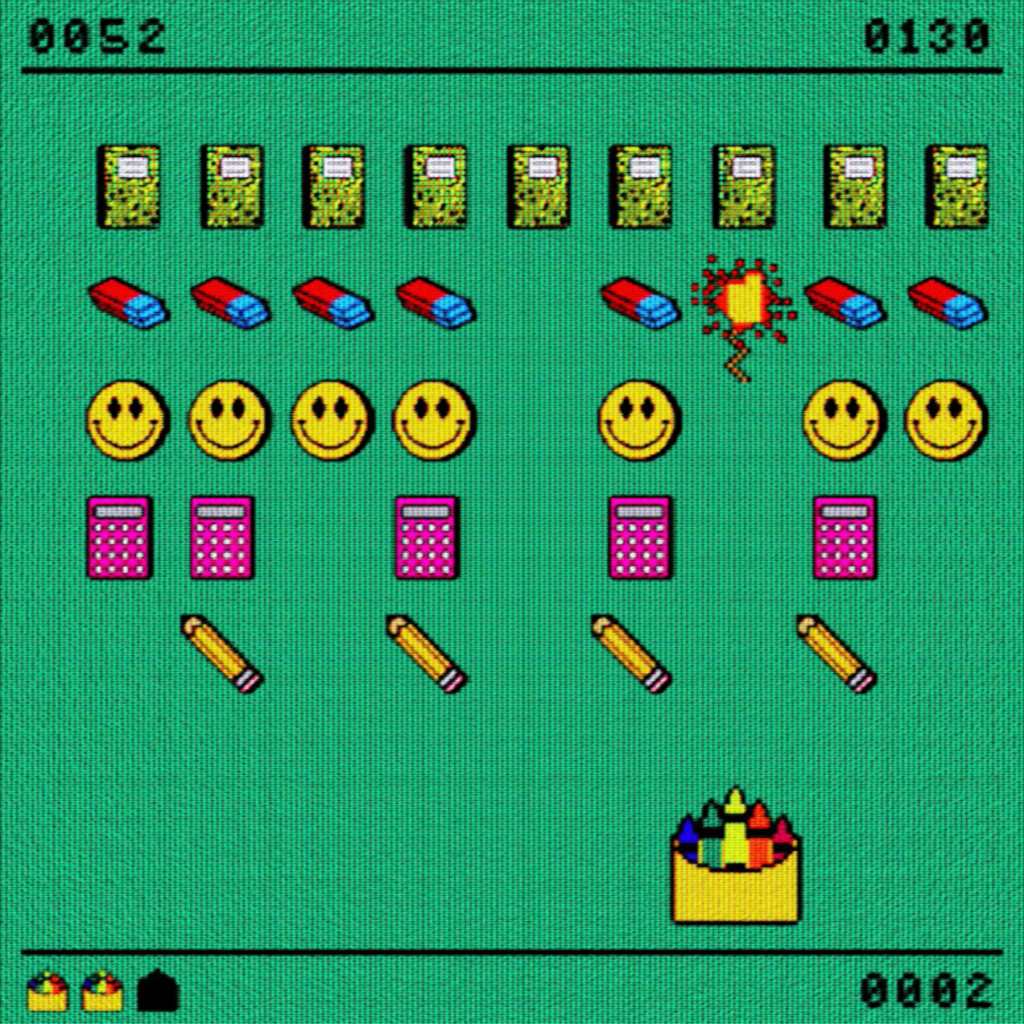

Alguna vez, muchos de nosotros consideramos las redes sociales como una manera divertida de perder el tiempo, un espacio virtual que poblamos y controlamos. No obstante, ¿cuántas veces he tomado mi teléfono para abrir Instagram sin ni siquiera darme cuenta? ¿Cuántas horas he pasado deslizando el dedo sin pensar y qué selfis, lugares comunes, memes y anuncios que han escogido los algoritmos ahora ocupan un espacio preciado en mi cerebro? Al participar, le damos el control al máximo poder del algoritmo. Yo, como muchas otras personas con mi diagnóstico, he imaginado y conjurado delirios religiosos. Ya no son tan aterradores como las pesadillas que pueden desatar en mi mente las redes sociales. El algoritmo es insaciable y se alimenta de nuestra atención y participación embelesadas. No hay ningún manual o mejores prácticas para sortear nada de eso —para ser una persona en el mundo virtual— o al menos no adecuadas.

Como sucede con la mayoría de los efectos secundarios del poder corporativo, debemos hablar un nuevo idioma cuando este no lo hable. Ese problema que en teoría es irresoluble requiere una solución fuera del sistema. ¿Qué tal esto? ¿Y si pasamos más tiempo creando para nadie? Las redes sociales brindan una plataforma para que tanto los artistas como los no artistas se involucren en el acto de la creación y la creatividad. Y la creatividad es famosa por tener beneficios sanadores como mejorar el ánimo, reducir el estrés y la ansiedad y estimular la autoestima. Cuando enfocamos nuestra energía creativa en un sistema que ataca justo aquello que promueve la creatividad, nos quedamos con actos de creación que nos enferman. Eliminar la representación de todo —la escritura, la creación de videos, el dibujo o el uso de cualquier otra herramienta creativa a nuestra disposición para nosotros— puede producir un antídoto para las cualidades destructivas del uso de las redes sociales.

No había tenido glosolalia desde aquel día de 2008. Mi teoría de por qué ocurrió es sencilla: durante meses y años desde entonces, he amasado cientos, tal vez miles, de páginas de escribirle a nadie en particular. Me he dedicado a descargar mi propia historia, en su mayor parte fuera de la vista de los espectadores semicuriosos y los algoritmos. Sin una audiencia en mente, pude escribir con una honestidad feroz. Mientras más escribía, más espacio ocupaba en mi propia mente. Con base en el autoconocimiento, lejos de las ideas de compromiso, comparaciones y caos, pude reingresar a los espacios virtuales públicos con mayor confianza, calma y empatía.

Mi cerebro mantiene una fuerte tendencia hacia la ansiedad y la paranoia, sin importar qué haga. No obstante, el tiempo y la energía que he pasado creando para ninguna persona en particular han sido un bálsamo y un escudo, que me permiten participar como sea. Desconectar nuestros esfuerzos creativos incluso un poco y comprender a mayor profundidad nuestro propio lenguaje creativo parecen lo más eficaz para recuperar el poder de quienes lucran con nuestra miseria. Ese poder implica mediación, libertad y, en los mejores casos, sanación. No nos salvarán ni los multimillonarios del sector tecnológico ni los algoritmos que impulsan sus juguetes favoritos para ganar dinero.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.