Fui por un dolor de dientes y, de pura casualidad, también al final de mi matrimonio de 16 años. Acostada en la silla del dentista mientras la higienista me raspaba cada uno de los dientes con una cureta de acero, lloré, en silencio y sin contenerme, debajo de un par de gafas enormes. Para cuando dejó de punzar debajo de mis líneas gingivales y me preguntó si estaba bien, mis orejas estaban llenas de lágrimas.

“Perdón”, le dije. “Me estoy divorciando”.

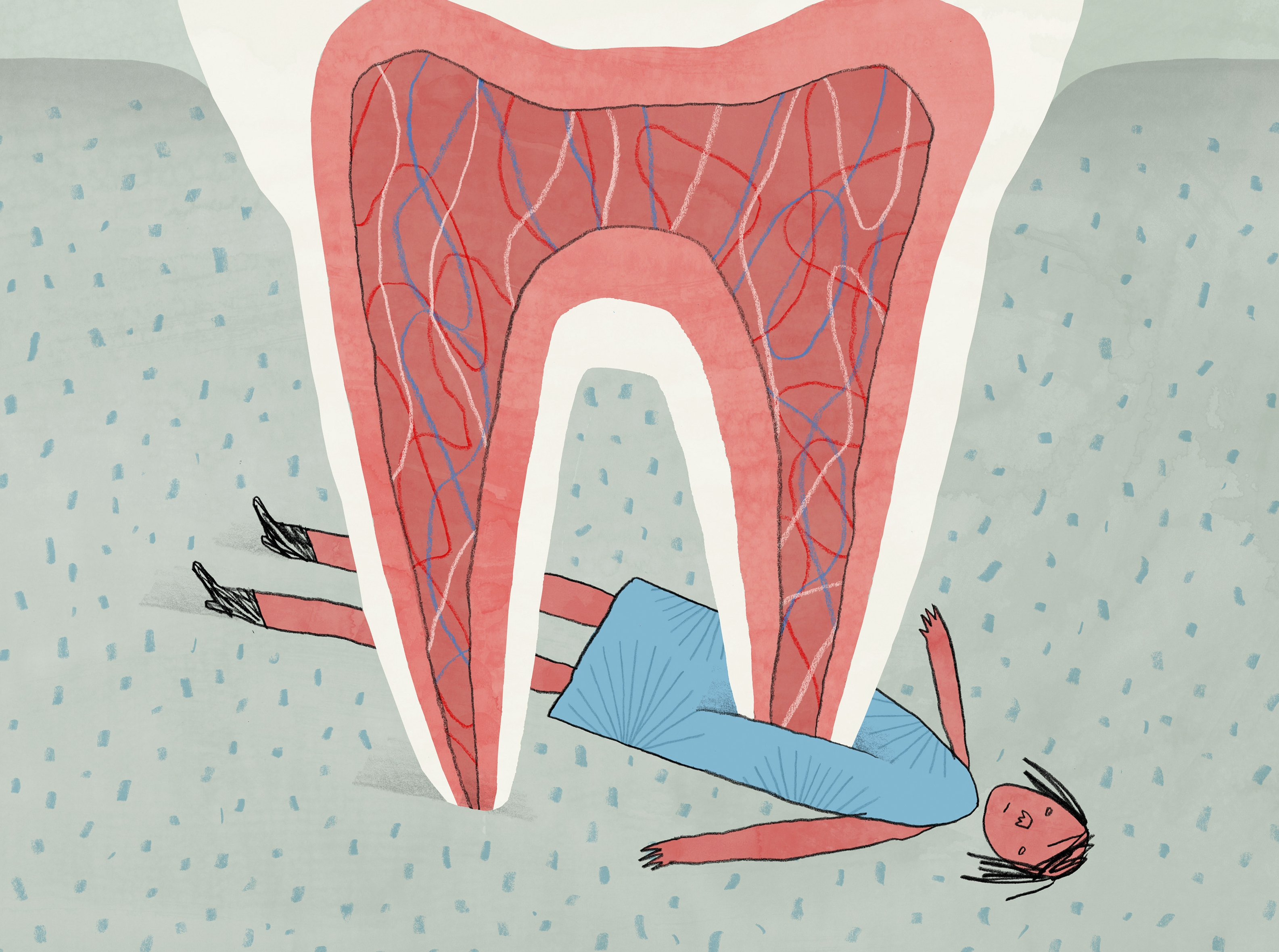

Tenía casi 40 años cuando fui por primera vez a ver a este dentista, y llegué con una boca que fue demasiado complicada para dos dentistas antes de él. Tengo las llamadas “raíces supernumerarias”, un exceso de raíces debajo de mis dientes. Esto quiere decir —y tal vez esté de más decirlo—, que tengo muchos nervios.

Fue el primer invierno de la pandemia. Mis tres hijos, de quienes solo me había separado un puñado de noches, estaban tomando clases a distancia desde casa. Parecía que, en cuanto se iban a la casa de su padre los fines de semana, lo único que podía hacer era llorar. Intenté escapar en la serie Curb Your Enthusiasm e intenté reunirme con amigos para beber unos tragos en lugares al exterior, pero estaba demasiado herida, demasiado llena de los nervios desprotegidos que tenía en abundancia.

Le puede interesar

La higienista me dio un pañuelo desechable antes de retirarse. Cuando regresó, llegó acompañada del dentista.

“¿Qué sucede?”, me preguntó, mientras se agachaba.

“Duele”, le respondí. “Todo me duele”.

Se sentó a mi lado sobre su pequeño banquillo y me dijo: “¿Me puedes decir dónde?”.

Intenté señalar dónde sentía el malestar, pero el sitio se volvió más confuso a medida que metía mi dedo en lo más profundo de mi boca.

“¿Es dolor?”, me preguntó.

No era dolor. Era una especie de sensación que no podía soportar, pero sin los receptores que transmiten el sentimiento de manera apropiada. Pensé que el dolor era en una muela de atrás, pero el dentista la había sacado años antes. Como mi matrimonio, el diente ya no estaba, pero había un espacio delicado que todavía dolía.

Golpeteó la zona con su espejo diminuto. “¿Aquí?”, me preguntó, al tocar la nada donde alguna vez hubo un hueso sano.

“Sí”, respondí. Sentí cómo brotaban las lágrimas. “Justo ahí”.

Mi niñez estuvo plagada de miedos y pérdidas relacionados con problemas de la boca: caries, bruxismo, espacios irregulares, varios molares faltantes por los que un primer dentista me dijo en broma que era espectacularmente evolucionada o prehistórica. Pero lo peor de todo fueron los canales adicionales en mis raíces. La mayoría de los dientes tienen uno. Los molares a menudo tienen dos. Tres son inusuales y cuatro, los que tengo, son todavía más raros.

Una endodoncia que tuve a mis veintitantos años se complicó cuando un dentista no pudo encontrar varios canales y, exasperado, renunció a la mitad del procedimiento. Esto se tradujo en pérdida de hueso alrededor de ese diente en mis treinta y tantos, y una excavación del molar a los 40 años. Con el tiempo, se tuvo que implantar un perno de titanio en mi hueso y meter a la fuerza un diente falso, una corona de porcelana. Fueron varias visitas a lo largo de varios meses y, después del parto, fue lo más doloroso que hubiera vivido.

El consultorio donde trabaja mi dentista se encuentra en una plaza concurrida del centro de Manhattan, en el piso dieciocho. Acostada en el océano de zumbidos anestésicos del consultorio del dentista, no sabía cómo le iba a hacer para pararme de la silla. No podía imaginarme el viaje de 45 minutos en metro a casa, el girar la llave para abrir la puerta de mi casa, el vacío con el que me iba a encontrar ahí.

Entonces, mi dentista, como si estuviera viendo un corto de mi mente, se quitó las dos capas de mascarillas y dijo: “Escúchame”. Para mi sorpresa, tenía el rostro lleno de piel. “Mi esposa nos dejó a mí y a mis hijos cuando ellos tenían 2 y 4 años”. Hubo una larga pausa. “Luego murió”.

Me le quedé viendo. Había conocido a sus dos hijos, ahora adolescentes, en su consultorio. Su foto estaba encima de nosotros en el muro.

“Pensé que yo también me iba a morir”, me contó. “Pero no fue así. Tomé un inhibidor de serotonina durante un año y me ayudó a superarlo. Pude levantarme por las mañanas. Pude caminar para salir a trabajar”.

Tragué saliva, de una boca amarga.

“Debes tomar algo. Este año será el más difícil, pero te ayudará a superarlo”.

Temblé en la silla cubierta de plástico, mientras veía fijamente mis botas desgastadas y lastimosamente reforzadas frente a mí. ¿Estaba deprimida? ¿Medicarme era más o menos lo mismo que medicar un diente adolorido?

Durante nuestro matrimonio, mi marido y yo compartíamos un auto que siempre se descomponía. Las historias fueron terribles en ese momento, pero luego sirvieron de buen material para las cenas con amigos. Como cuando nuestro auto se descompuso de camino al norte del estado para celebrar Navidad con la parte trasera hasta el techo de regalos. Cuando se descompuso en un puente a las afueras del Bronx en una tormenta de nieve con los tres niños en la parte trasera y sin un arcén donde se pudiera estacionar una grúa. Tuve que llamar al número de emergencia para que nos rescataran mientras mi marido, con el temor de ser atropellado por accidente, se paró a unos nueve metros detrás del auto, haciendo señas con las manos al tráfico que se precipitaba hacia nosotros.

¿Ahora quién alejará el peligro con señas?

La semana siguiente, fui caminando al consultorio de mi doctora de cabecera, donde me hizo preguntas sobre mi historial de salud mental (la escala del dolor, la duración de mi desesperanza), escuchó mis respuestas y me redactó una receta. Cuando llegué a casa, puse el frasco en un gabinete, me serví un vaso de whiskey y me acosté en el sofá.

Era un viernes por la tarde y mis hijos se habían ido el fin de semana. Había cancelado planes para reunirme con una amiga para ir a un asado coreano esa tarde y decidí que mejor me iba a quedar quieta durante dos días como un mecanismo para controlar el dolor. Me iba a quedar inmóvil hasta que mis nervios pararan.

La noche siguiente, me llamó mi hijo de 7 años desde la casa de su padre para decirme que extrañaba estar en casa. Lloró con amargura por FaceTime, mientras su rostro salía y entraba de cuadro y me enumeraba sus reclamos.

Después de leerle “Frog in Winter”, la historia de una rana que sufre a lo largo del frío invierno hasta que vuelve a llegar la primavera, después de disimular alegría para contagiarle alegría, colgué, me dirigí al gabinete, tomé una pastilla del frasco y me la tragué.

Cuando tenía 9 años, el dentista de un pueblo pequeño decidió que tenía un espacio entre mis dientes porque el frenillo —el tejido suave que conecta los labios y las encías— estaba estorbando, así que lo cortó y retiró. Cuando tenía 12 años, otro dentista declaró que esa decisión había sido absurda y metió a presión una carilla para cerrar el hueco. Cuando tenía 17 años, un tercer dentista me tocó la pierna durante una cita y me pidió que jugara tenis con él. Cuando me escabullí y le dije que no, clavó una aguja de anestesia en mis encías con tanta fuerza que me dolió la mandíbula durante una semana.

He tenido muchos dentistas buenos y al menos un monstruo. A veces he visto mi vida como un largo problema dental. Sin embargo, este dentista, el empático del dolor, ahora me parecía un oráculo griego, un cuerpo improbable que me ofreció un consejo divino en un momento en el que no pensé que pudiera dar un paso más.

Durante seis meses, diario me tragué una pastilla. Poco a poco, me encontré empacando con menos angustia las camisetas de tiburones de mi hijo menor y sus adorados pantalones de camuflaje, besando la cabeza de mi adolescente en la mañana más enfocada en la noche del domingo cuando regresarían de la casa de su padre. Comencé a dar largos paseos a pie en la mañana con nuestro perro y a preparar sopas de cocción lenta durante todo el día mientras trabajaba.

Nada pasó de repente ni por completo, sino que poco a poco pude abrir la puerta de la calle donde su padre esperaba en un Uber, abrazar con fuerza sus cuerpos abrigados y dejarlos ir.

Cuando regresé a ver a mi dentista, no lloré. Se dio cuenta de inmediato que había seguido su consejo.

“Buscaste ayuda”, me dijo, mientras me daba unas palmaditas en el hombro y me acomodaba en una silla para sacarme radiografías. “Qué bien”.

En la pantalla granulosa, puede ver todo: el perno implantado, firme; pequeños sitios de recuperación donde mi boca había sido reconstruida. Busqué con curiosidad y luego con ternura todo lo que había ocurrido en ese lugar íntimo y complejo. Toda una narrativa se extendió a lo largo de 23 endodoncias y 44 años.

Cuando el dentista cerró los archivos digitales, se redujeron hacia una carpeta diminuta en la pantalla. Parecía natural que desaparecieran. Al igual que las fotos de nuestro matrimonio, nuestras Navidades y nuestros viajes por carretera, son registros de lo visible y lo invisible, los nervios expuestos y las coronas reconfortantes, la ausencia y la presencia duradera en un lugar llamado historia.