“Tuve miedo, al instante”, dijo la madre de Taras, Liudmyla Shestakova, que tenía una relación cercana tanto con su hijo como con su nuera. “Sabía lo que significaba la guerra. La guerra significa muerte. La guerra nunca trae nada bueno”.

Pero Olha no le hizo caso. “Estaremos bien”, les aseguró a todos. “No hay que preocuparse”.

Esa era la frase de Olha. No hay que preocuparse.

Lo que les ocurrió finalmente a Taras y Olha —un matrimonio de clase media que compartió trinchera en el frente y murió en ella— representa el agujero de la sociedad ucraniana que se hace más profundo cada día. Ninguna parte de este país, ni siquiera lugares tranquilos como Kropivnitski, donde Taras y Olha trazaban su futuro, se ha salvado.

Los golpes que ha recibido este lugar se han convertido en heridas internas. A primera vista, Kropivnitski, una ciudad de 230 mil habitantes rodeada de vastos campos de trigo, parece estar intacta. No hay ventanas tapiadas, edificios derruidos ni soldados agazapados tras sacos de arena. “Ni siquiera los rusos se interesan por nosotros”, bromeaba hace poco una mujer en una tienda.

Pero aquí todo el mundo parece conocer a alguien que murió. Es como si un nervio largo y delgado conectara esta ciudad, en el centro de Ucrania, y tantas otras como ella, con el derramamiento de sangre a lo largo del enardecido frente de batalla.

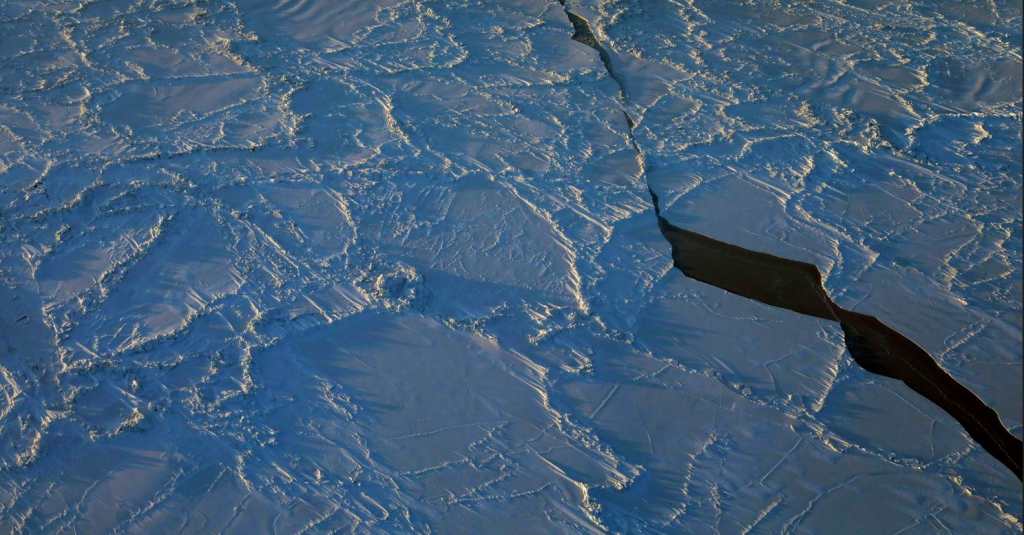

El cementerio militar de la ciudad no para de crecer. Casi todos los días, un ataúd más es enterrado en la tierra fría y negra. Cada tumba está marcada por un túmulo, una cruz, una bandera y un retrato enmarcado. La galería de rostros devuelve la mirada en silencio; decenas de hombres jóvenes y exactamente una sola mujer cercenados en la flor de la vida.

Pan de jengibre y páginas web

Taras y Olha se conocieron cuando tenían 8 años, formaban parte de la minúscula comunidad judía de Kropivnitski, lo que quedaba de lo que alguna vez fue un vibrante grupo masacrado durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron a la misma escuela judía antes de que cerrara por falta de alumnos y más tarde se unieron a protestas ecologistas. En una foto de cuando eran adolescentes, Taras sonríe con soltura y lleva un pañuelo verde al cuello; Olha mira fijamente a la cámara con ojos oscuros que irradian intensidad.

Aquí estudiaron la licenciatura —Taras, electricidad y Olha, arte— y entablaron y abandonaron relaciones sentimentales con otras personas. Hace seis años y medio, a los 25, se casaron.

Cuando estalló la guerra el 24 de febrero, vivían en un apartamento minúsculo con las paredes desnudas y un perro enorme, Mika. Taras hacía páginas web. Olha había creado un negocio de clases en línea para confecciones de jengibre.

Como tantos otros ucranianos presos del deber patriótico y del miedo real a que los rusos se dirigieran contra ellos, no tardaron en presentarse como voluntarios. Sin embargo, nadie quería aceptar a Olha, según contaron sus amigos.

Pero ella se aferró a participar, como cocinera, en una unidad diferente a la de Taras (la Fuerza de Defensa Territorial, una red nacional de grupos de voluntarios que ayudaban en la labor de guerra).

Taras pensó que estaría lejos de la batalla trabajando con sus conocimientos de informática. Uno de sus amigos que se enlistó con él, Vitalii Bilous, conductor de autobús, dijo: “Nunca pensamos que iríamos al frente”.

Y al principio así fue. Taras dirigía un puesto de control en la ciudad, lo cual era un poco innecesario porque los rusos nunca se acercaron a Kropivnitski, que está enclavada en una zona agrícola lejos de los principales objetivos estratégicos. Olha trabajaba en una cocina gigante que preparaba rollos de col rellenos.

A finales de mayo, Taras recibió órdenes nuevas. Su unidad iba a desplegarse al Donbás, la región oriental donde, como ocurre ahora mismo, rusos y ucranianos se estaban masacrando mutuamente en una guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial.

Olha también suplicó ir, relataron sus amigos, y todo el mundo intentó disuadirla: su madre, su suegra, el comandante de la unidad, incluso Taras.

“Estaba muy preocupada por Olha”, contó Liudmyla. “Si ella iba, todo sería más difícil para Taras. Tendría que protegerla. Pero no supe cómo disuadirla”.

Recibieron entrenamiento en el uso de armas de fuego durante un día y medio, según Bilous. Después los mandaron a un pinar cerca de la ciudad de Severodonetsk, donde se suponía que serían la segunda o incluso la tercera línea de defensa, dijo el comandante de la unidad, el capitán Volodímir Kanchuk. Pero, dado que tantos soldados profesionales morían, fueron enviados hasta lo que se llama la “línea cero”.

Ella tenía “voluntad de corazón”

Las autoridades militares ucranianas no han revelado qué porcentaje del millón de combatientes está formado por personas sin experiencia previa. Las estimaciones hablan de un 40 o 50 por ciento.

“Este es el Ejército ucraniano”, dijo Oleksandr Mykhed, un escritor ucraniano que recientemente perdió a un buen amigo, un célebre editor de cine convertido en soldado. “Empezó en 2014, con la primera oleada de batallones de voluntarios que se fueron de Maidán al frente”, dijo, refiriéndose a un movimiento de protesta que comenzó en la plaza Maidán, en Kiev. “Somos una combinación de las fuerzas armadas oficiales y la energía fresca de quienes acuden por voluntad de corazón”.

Olha claramente tenía voluntad de corazón. Se suponía que debía quedarse en la sede de la empresa, en un aserradero abandonado, 2 kilómetros más atrás. Pero volvía a escondidas al frente con su chaleco antibalas, su fusil y su saco de dormir.

“La echábamos de las trincheras, pero seguía intentando ir con su marido”, refirió Kanchuk.

El 21 de junio, el primer día de verano, un cielo azul claro se cernía sobre Severodonetsk. Olha llegó a las 10 de la mañana y se unió a Taras y Bilous en la trinchera. Los rusos dispararon algunos obuses, como siempre. Todos se pusieron a cubierto.

Pero el fuego se intensificó. Según Bilous, los árboles que los rodeaban reventaron. El olor a humo y a pino partido henchía el bosque.

Bilous no recuerda exactamente qué pasó después.

Dice que oyó una explosión ensordecedora y sintió que la tierra se alzaba a su alrededor. Sintió que no pesaba nada y que la sangre se le pegaba a la cara, pero no sabía si era la suya.

Algo yacía encima de él en la trinchera. Buscó a tientas entre la tierra. Encontró los cuerpos de Taras y Olha uno al lado del otro, destrozados. Luego, se desmayó.

“Más que terrible”

Incluso ocho meses después, la gente de Kropivnitski sigue acercándose a la madre de Taras, quien dirige una pequeña organización ecologista, para expresarle sus condolencias, pero eso la hace sentir incómoda.

“Tienes que entender, todos en este país están peleando”, dijo. “En mi oficina, hay seis personas y todos tienen a alguien en el frente. Es terrible, es más que terrible”.

Taras era hijo único. Olha era como la hija que nunca tuvo.

Una tarde posterior, el padre de Taras, Yurii Melster, se sentó junto a la tumba de su hijo y compartió un cigarro con él. Encendió uno y lo puso sobre la tumba, luego, encendió otro y se lo fumó. Mientras crecía la ceniza del cigarro y los últimos rayos de luz color ámbar se colaban entre los árboles, le pidió a Taras que lo perdonara.

“Debí haber hecho más para detener esta guerra”, dijo. “Todos debimos haber hecho más”.

Liudmyla todavía platica con Taras, también. Necesita tenerlos cerca a él y a Olha. Se permite soñar con que regresarán.

Piensa en lo que se ha perdido y dice: “¿Cómo vamos a reconstruir nuestro país? ¿Cómo vamos a lograrlo sin toda esta gente?”.

Y nunca visita el cementerio. Dice que, si lo hace, jamás se iría.